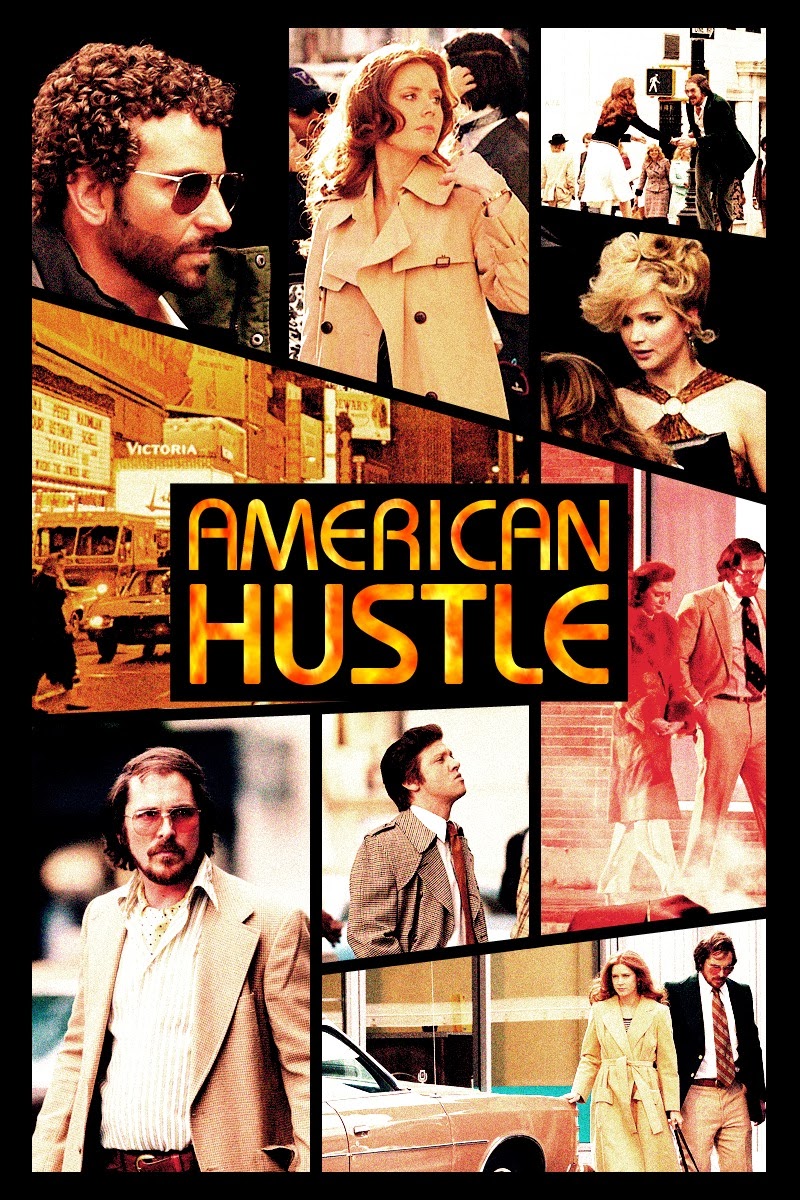

Lo más atractivo de “Escándalo americano” son los disfraces y la mascarada: el peinado de Christian Bale; la entonación e ínfulas de Amy Adams; el achoramiento de Jennifer Lawrence; los rulos y morisquetas de Bradley Cooper; los atuendos setenteros de todos. Hasta el guion elige los caminos más sinuosos para aparentar lo que no es: quiere lucir tan sorprendente en sus giros y volteretas como “El golpe” (y tantas otras películas sobre estafas y simulaciones, desde Mankiewicz hasta John Huston), pero sus ambientes son menos glamorosos y sus protagonistas se codean con el fracaso. Los traiciona su bipolaridad.

El juego de ocultamientos convierte a la película en una comedia de equivocaciones, algo estrafalaria, antes que en un relato de estafas, o en un filme criminal, o en un recuento nostálgico de la era Carter, o en una ficción deslumbrada por las fiestas locas, las ambiciones desatadas, el dinero y las drogas a raudales, o en una requisitoria contra la corrupción.

En esta comedia histérica, los personajes chillan y se revuelven cuando algo no les sale bien. Y David O. Russell aprovecha cada movimiento coral para acompañarlo con la cámara y agitarlo todo para que dé un efecto de confusión e insensatez, o para lanzarse en algunas coreografías atractivas, teniendo el cuerpo de Jennifer Lawrence como centro de interés visual, mientras canturrea o baila al ritmo de Santana.

De paso, recarga los ambientes y escenografías y lleva las situaciones al exceso, encontrando el costado caricaturesco de cada uno de los personajes , principales o secundarios, oportunistas y fantoches, como ocurre en el encuentro entre el “jeque” y el “mafioso”. Es decir, poniendo lo necesario para que sus actores se luzcan. Sobre todo las mujeres. Amy Adams aparece sensual y avezada; Jennifer Lawrence se esfuerza por lucir gritona, insoportable, histriónica. “Escándalo americano” es un vehículo diseñado para ellas. Lo demás, como el juego de engaños, resulta previsible y el relato se resuelve casi de cualquier manera.

Ricardo Bedoya