Víctor Hugo Palacios Cruz nos envía este artículo sobre la famosa película de David Lynch.

(Este artículo detalla el argumento y el desenlace del filme. No obstante, el autor tiene la certeza de que ello no menoscaba la sacudida honda y duradera que su visionado produce.)

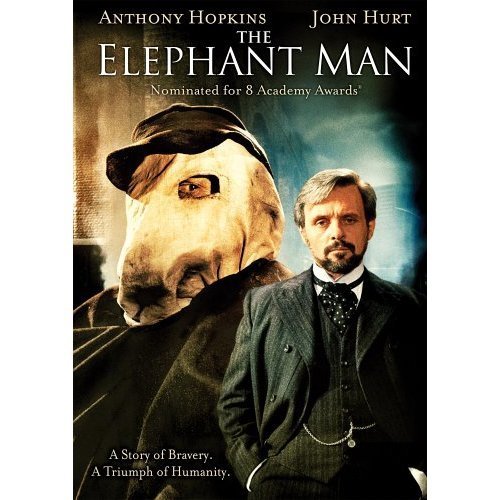

El hombre elefante (The Elephant Man, 1980) es, sin duda, una de las películas más conmovedoras del cine de las últimas décadas. Por el personaje que retrata, pero también por su estricta cualidad cinematográfica. Con el material excepcionalmente dramático que proporcionaba el caso de Joseph Merrick (1862-1890) –un joven inglés aquejado de insólitas deformidades sin hasta ahora unánime etiología–, cabía la posibilidad de componer un relato melodramático con garantía de triunfo comercial. Sin embargo, David Lynch, su director, hizo de todo ello una película sobria, lúcida y estremecedora. Incluso su empleo pedagógico y filosófico –la he disfrutado y debatido con un público universitario en muchas ocasiones– no distrae nunca de su arte y su cuidadosa factura.

En 1977 Lynch había estrenado su perturbador largometraje Eraserhead del que Stanley Kubrick declaró que era una de sus obras preferidas en la historia del cine. El productor y comediante Mel Brooks vio en su talento la mejor opción para llevar a la pantalla un guión que firmarían el propio Lynch, Christopher De Vore y Eric Bergren, a partir de los libros El hombre elefante y otras reminiscencias (1923) de Frederick Treves (que trató personalmente al desafortunado protagonista) y El hombre elefante: un estudio de la dignidad humana (1971) de Ashley Montagu.

Ignoro si casualmente o no, pero entre 1980 y 1981 una versión teatral sobre Joseph Merrick, escrita por Bernard Pomerance, fue presentada en Broadway con la actuación del músico y actor David Bowie, bajo la dirección de Jack Hofsiss. (A Lima llegó en 2013 bajo la dirección de Joaquín Vargas A., con resultados insatisfactorios según la crítica.)

The Elephant Man de David Lynch obtuvo en 1981 ocho nominaciones a los premios Oscars (en las categorías de película, director, actor, guión, música, dirección artística, diseño de vestuario y montaje). Asombra que no recibiera ninguno. Gente corriente (Ordinary People, 1980) de Robert Redford se llevó la estatuilla como mejor película. Se recuerdan las palabras de Mel Brooks tras la ceremonia: “dentro de diez años Gente corriente solo será una pregunta más en el juego del Trivial Pursuit, mientras que El hombre elefante será un filme que la gente seguirá viendo con interés”. Se equivocó: treinta y cinco años más tarde aún sobrecoge y desata conversaciones tan sentidas como razonadas.

Para empezar, la decisión que toma Lynch de rodar en blanco y negro es ya significativa. La supresión de los colores impide una espectacularidad que habría adulterado la sustancia del protagonista y sus vicisitudes. En literatura, un texto como La transformación de Kafka (discutiblemente traducido como Metamorfosis en el hemisferio hispánico) propone una historia cuya contundencia se habría visto interferida por el esmero verbal. Es la elección estética que inspira un acercamiento respetuoso a la condición de Joseph Merrick. Lynch no quiso ser otro más que viviera de la exposición de sus penalidades.

La apertura del filme es absolutamente clásica: créditos sobre fundido en negro que sosiegan la respiración. La música que puebla esa primera negación de la imagen intriga sin dejar de ser dulce. Sonidos originarios del mundo circense arreglados como una fina canción de cuna. Y luego, la irrupción de elefantes que barritan aplastando esa tierna obertura. Volúmenes rugosos y brutales que derriban a una mujer encinta. Tras una nube, un probable vapor de máquinas y la línea aguda de un llanto de bebé.

John Hurt, bajo kilos de pastas y prótesis, es un John Merrick (nombre de pila que sigue el modo cómo lo llamó el doctor Frederick Treves) que se desplaza costosamente, bamboleante entre la penuria y la dignidad, entre la torpeza y la ternura. La caracterización física del “hombre elefante” (así conocido por el testimonio que Merrick daba sobre el origen de su aspecto) reproduce con exactitud artesanal al retratado en fotografías de fines del siglo XIX. Lo que, de otro lado, hace admirable el trabajo actoral de David Bowie en la versión contemporánea de Broadway, que prescinde de cualquier aditamento para encargar únicamente a su delgado cuerpo y su voz la sugerencia de la figura de aquel desdichado (se dice que con un resultado efectivo).

Anthony Hopkins, por su parte, combina en Treves la ecuanimidad con una cuota de pertinente flema inglesa. No obstante, se percibe elaboración en su mesura, en un médico que tiene cerca el dolor y la tragedia y que, al final, experimenta la reconciliación consigo mismo. Incluso cuando, entre el estupor y la conmiseración, ve por vez primera a Merrick acuclillado en el sórdido rincón donde lo oculta Bytes, el amo que lucra con su exhibición; cuando a solas se desvela angustiado por la rectitud de su relación profesional con él; y cuando abraza al Merrick rescatado por la policía luego de una torturante travesía. En estos y otros casos, el acento emocional no lo ponen la mandíbula o los hombros, sino, apenas y nítidamente, la modulación de la mirada y el destello de los ojos. (Es una obvia excepción su ira cuando enfrenta al vigilante que, lucrando con Merrick internado y protegido en un hospital, lo deja sin saberlo expuesto a la reaparición de Bytes.)

Creo que aún más admirable es el desempeño de Freddie Jones, el detestable Bytes que explota a Merrick como espectáculo itinerante. Sus ojos ebrios y afilados, el temblor de su rostro mal rasurado, sus manos lentas y repulsivas, y la alternancia de susurros aduladores y gritos de encono con que trata a su esclavo –“mi tesoro”, lo llama–, crean una malicia tan abominable como frágil, una auténtica ruindad de alcantarilla.

En una de las primeras escenas, durante una cirugía de rutina que realiza Treves, se observa el destrozo humano causado por las máquinas. En el afligido y perplejo Henry Spencer de Eraserhead, Lynch ya había remarcado la deshumanización de la prosperidad urbana. A lo largo de The Elephant Man, numerosas escenas de chimeneas, fuelles y articulaciones preceden a la visión de un Merrick que, si bien intimida a quienes lo observan, se sobresalta como un niño desamparado en la noche, por ejemplo ante la resonante campana del reloj de la torre de una iglesia. Aun el sonido religioso que producen unos mecanismos de metal lo aterroriza.

Tierno, doloroso y a la vez mágico el pasaje en que se ve a Merrick dormir intranquilo, los dedos aferrando una sábana sobre las rodillas. La cámara gira hacia la izquierda, enfocando su tosco gorro-capucha, esa especie de velo de pudor que cubría su descomunal cabeza. El cuadro se aproxima al ojo zurcido en la pieza y avanza hasta entrar por él para presenciar una pesadilla de Merrick. Vemos de nuevo a su madre derribada por gigantes paquidermos. Después, extremidades de obreros sincronizadas y repetitivas como las partes engrasadas de una eficiente maquinaria. Surgen unos hombres, obreros posiblemente, que lo insultan, lo enfrentan a la crueldad del espejo y le propinan un puntapié. Sospechamos, entonces, que el animal que espantó a su progenitora y produjo el mal que lo aqueja no es ningún mamífero salvaje, sino la ciudad moderna, de lomos de hierro y cemento, y de colmillos capitalistas.

Por una reciprocidad de intereses, Treves consigue que Bytes le ceda a Merrick para unos exámenes que, con cierta vanidad, comunica a la sociedad científica de Londres en una solemne conferencia. Luego de esta nueva exhibición, esta vez ante el escrutinio de expertos que contemplan una transgresión de las taxonomías con que habían clasificado lo conocido, el “hombre elefante” regresa en carruaje resguardado por la penumbra a su vida de oprobio. Un colega consulta a Treves sobre la salud mental del “enfermo”. “Es retrasado”, contesta y en seguida añade: “eso espero”. Más que una certeza, es el deseo de que el sufrimiento del infeliz no se vea aumentado por la lucidez. (La conciencia como fuente de tormento de que hablaba Schopenhauer.)

En suma, el destino de Merrick vacila entre las ambiciones de un empresario y las ínfulas de un académico, que se disputan una pieza irrepetible bajo el pretexto de su invalidez. Con la marcha de la historia entendemos que es únicamente objeto de espectáculo, objeto científico y objeto de la curiosidad de la aristocracia londinense que acude a visitarlo al hospital, con el permiso de Treves que cree sinceramente que de este modo le proporciona una reivindicación, además de distracción.

Merrick solo alcanza a verse a sí mismo, reconocido en su persona y no en su observable anomalía, cuando se convence de la amistad de quienes llegan a cuidarlo en el hospital. Luego de superar sus dilemas morales para, al fin, comprometerse con él ya no científica sino humanamente (confiesa al “paciente” que su caso es incurable), Treves le dice a Merrick que ha aprendido mucho de él, y este le corresponde llamándolo “mi querido amigo”.

El libro La verdadera historia del Hombre Elefante, de Michael Howell y Peter Ford (Madrid, Turner, 2008) suministra suficiente información, incluso gráfica, para reconstruir el itinerario del protagonista. En el mismo volumen se pueden leer el breve texto autobiográfico que escribió Joseph Merrick, así como la memoria del caso que redactó Sir Frederick Treves varios años después.

Por su apariencia, tuvo “difícil mezclarse con otros niños; ahora se le hizo imposible participar en sus juegos, puesto que apenas podía renquear. Sin duda, su madre hizo cuanto estuvo en sus manos para que subida fuera lo más normal posible, puesto que lo mandaba cada día al colegio. Aun así, tuvo que darse cuenta de que las deformidades iban dejando huella en su espíritu, de que se estaba convirtiendo en un niño introspectivo y solitario, aislado de los muchachos de su edad y cada vez más dependiente de la compañía materna”.

Tras la muerte de su madre, su padre se casó nuevamente y él pasó a vivir en el hogar de su madrastra. “A diario, mientras Joseph recorría la ciudad en busca de un trabajo con el cual suplir el que había perdido, comprobaba que su apariencia y su estado eran obstáculos que se iban convirtiendo en insuperables. Cada vez era más consciente de la carga que representaba para su familia; de hecho, nunca permitieron que lo olvidara, pues tenía que afrontar las incesantes acusaciones de su madrastra, que lo reprendía por haber estado haraganeando por las calles en lugar de buscar empleo. Con frecuencia, Emma le ponía el plato en la mesa con el comentario de que aquello era más de lo que había ganado, aunque el plato estuviera medio vacío. Él se daba cuenta de que lo convertían en el blanco de burlas y desprecios, los cuales lo herían tan profundamente que empezó a evitar la hora de las comidas. Prefería ir renqueando por las calles y contener el hambre a enfrentarse a la lengua viperina de su madrastra, que no ocultaba cuán desagradable se le hacía su presencia en la casa.”

Empleado como vendedor ambulante, “llegó el día en que quedó en evidencia su incapacidad para vender la cantidad requerida. Joseph, desnutrido a la sazón, para calmar su hambre gastó en comida el poco dinero que había obtenido. Cuando al fin regreso a Rusell Square recibió la paliza más tremenda de su vida. Los golpes dañaron algo más que su cuerpo; destruyeron los últimos lazos que, por escasos que fueran, lo unían aún a su padre. Abandonó la casa a sabiendas de que esta vez no regresaría. […] estaba al borde de la indigencia y era poco más que un vagabundo. Su padre no volvió a salir en su busca”.

Agrega un testimonio del Doctor Treves: Merrick “careció de infancia. No había disfrutado de la mocedad. Nunca había experimentado el placer. Desconocía la alegría de vivir y la diversión. Su única idea de la felicidad era adentrarse sigilosamente en la oscuridad y ocultarse. Encerrado y solo en una barraca, a la espera de la siguiente exhibición, ¡qué crueles debían de sonar en sus oídos la risa y el júbilo de los muchachos y las muchachas que afuera disfrutaban de la diversión de la feria. Carecía de pasado en que recrearse y de futuro al que aguardar”.

Otro célebre monstruo, proveniente de la ficción en este caso, el jorobado de Nuestra señora de París, en una relación de causa-efecto (esa categoría que la ciencia del siglo XIX creyó la llave maestra para entreabrir los secretos de todo lo existente), devuelve a la sociedad el mismo mal que ha recibido de ella: “la maldad no era tal vez innata en él –escribe Víctor Hugo–. Desde sus primeros pasos entre los hombres, se había sentido y luego se había visto abucheado, insultado, rechazado. La palabra humana era para él, siempre, una burla o una maldición. Al crecer no había encontrado más que odio en torno suyo. Y lo había cogido. Había aceptado la maldad general. Había recogido el arma con que le habían herido”.

En el lenguaje antropológico de Hannah Arendt, Merrick rompe esa linealidad y confirma la capacidad de inicio de la voluntad, aun en el ser más físicamente endeble y más moralmente lastimado, al no responder la malicia del prójimo con despecho, ira o amargura. Apenas encuentra acogimiento, consideración y confianza en el hospital, sus gestos son ya de descanso y regocijo, de consonancia con el mundo y de un humor amable y agradecido. Fascinante y sobrecogedor como es el ficticio Quasimodo, sin duda el Merrick real le supera en humanidad.

Dice Sir Frederick Treves: “sería razonable conjeturar que se hubiese convertido en un misántropo rencoroso y maligno, henchido de ponzoña y lleno de odio hacia sus semejantes, o que, de otro modo, degenerara en un melancólico desesperado al borde de la imbecilidad. Sin embargo, ese no era el caso de Merrick. Había pasado a través del fuego y había surgido indemne. Sus aflicciones lo habían ennoblecido. Demostró ser una criatura tierna, afectuosa y adorable, tan afable como una mujer dichosa, libre de cualquier indicio de cinismo o resentimiento, sin un reproche ni una palabra destemplada para nadie. Nunca oí una queja de sus labios. Jamás le he oído lamentarse por su frustrada vida o contrariarse por el trato que recibió de manos de sus crueles custodios. […] Su gratitud para quienes lo rodeaban se manifestaba con una sinceridad que conmovía y con la simple elocuencia infantil con la que se expresaba”.

Tal nobleza se extiende hasta el decoro con que conduce su presencia en toda circunstancia. Establecido en el hospital, Merrick adopta una honorabilidad, una cortesía y hasta cierta elegancia visible, por ejemplo, en la forma cómo alisa sus ropas, en la circunspección de sus modales y en el empleo ceremonioso que hace de su neceser, como si se tratara de un fino gentleman. A solas o delante de testigos, se yergue y enaltece a sí mismo de un modo que no puede ser interpretado como infantil. No obstante la conciencia de su condición y el imposible olvido del ultraje, Merrick es el primero en atribuirse a sí mismo la dignidad.

Pero esta pulcritud tenía un límite obvio y doloroso. Tal como transmite la actuación de John Hurt, son las posturas y el lenguaje, jamás el propio cuerpo o la voz, las que ejecutan esa excelsitud. En cierto modo como si una preciosa melodía tratara de sonar a través de un instrumento inútil. Escribe el doctor Treves: “la mayoría de los hombres de la edad de Merrick habrían expresado su júbilo y su satisfacción cantando o silbando cuando se hallaban a solas. Por desgracia, la boca del pobre Merrick estaba tan desfigurada que no podía hacer ni lo uno ni lo otro, de manera que se contentaba con marcar sobre un almohadón el compás de cierta melodía que le sonaba en la cabeza. Muchas veces lo hallé en tal ocupación al entrar en su habitación de improviso. Una cosa que siempre me entristecía de Merrick era su imposibilidad para esbozar una sonrisa. Por muy alegre que estuviera, su rostro permanecía vacío de toda expresión. Podía llorar, pero no era capaz de reír”.

Vuelvo a la contención con que el montaje de The Elephant Man registra los momentos sentimentalmente álgidos: cuando Treves ve por primera vez a Merrick; cuando la esposa de Treves se quiebra ante la forma cómo el infortunado menciona la belleza de su madre cuyo retrato atesora; cuando Merrick se sorprende porque la actriz de teatro Mrs. Kendall le dice “Mister Merrick, usted no es un hombre elefante; usted es Romeo”; cuando Treves y él se abrazan luego de una desgraciada separación; y otros. Primeros planos de rostros inmóviles de ojos que primero brillan y, luego, liberan el capullo de una lágrima. Esa economía de la imagen –contraria al exceso de información y la transparencia de las privacidades en nuestro tiempo, que Byung-Chul-Han examina en su ensayo La agonía de Eros–, logra que el efecto de la situación prosiga persuasivamente dentro del espectador. Al dejar visualmente irresuelto un proceso emocional, Lynch obtiene de nosotros un mayor grado de compromiso y experiencia.

Cuando Bytes recupera a su “tesoro”, lo lleva esta vez fuera de Inglaterra y lo integra en una comparsa formada por una pareja de enanos, un hermafrodita, un gigante y otros personajes de feria, que forman una comunidad que parece vivir el código que se oye en la inolvidable Freaks de Tod Borwning (1932): “quien hace daño a uno de nosotros, lo hace a todos”. Un Bytes borracho, iracundo por el desmayo de Merrick en una reciente función, termina por encerrarlo despiadadamente en una jaula junto a unos monos feroces. A espaldas del patrón, sus compañeros de infortunio lo liberan a fin de conducirlo hasta un puerto donde pueda embarcarse de vuelta a la isla. La noche, un bosque y un lago confieren un clima de cuento a una caravana de extravagante pero solidaria humanidad, tutelada por algún espíritu, un hada buena invisibles entre los árboles y atenta a los desheredados. “Mucha suerte, amigo. ¿Quién la necesita más que nosotros?”, le dice uno de los enanos a Merrick, quien, a duras penas, sube no a un camarote de tercera clase, sino a un rincón de cubierta donde quedará, durante el viaje, expuesto a una tempestad que agravará su salud.

Hay fidelidad a los hechos originales en este tramo de la historia. Pero Lynch se ha permitido una licencia al presentar a un John Merrick vejado por un feriante aborrecible. En realidad, el propio Joseph Merrick fue quien decidió enrolarse en el negocio de un promotor de espectáculos en Leicester. Se sabe que llegó a evocar con gratitud a sus compañeros de trabajo. Fue su segundo empleador, Tom Norman, quien voluntaria y discretamente llevó a Merrick al hospital donde trabajaba Treves. El diagnóstico de incurable, hacia 1885, explica que después de aquella cita médica él volviera a trabajar para Norman. Pero solo por unos meses más, pues a raíz de nuevas prohibiciones policiales, este tuvo que dejar a Merrick en manos de un empresario de apellido Ferrari que lo llevaría al continente europeo. Por desgracia, las restricciones aún más severas para estas actividades en Bélgica, llevaron a Ferrari a abandonarlo a su suerte arrebatándole, además, las cincuenta libras que Norman le había entregado en Inglaterra por concepto de ganancias laborales.

Otra licencia narrativa se aprecia en la escena en que Treves presenta a Merrick a su esposa que, prevenida, saluda afablemente al visitante, que en ese instante se dobla impresionado y solloza. “Es que no estoy acostumbrado a ser tan bien tratado por una bella dama”, se excusa. El episodio real fue algo distinto. Según Howell y Ford, Treves pidió a su amiga Leila Maturin que aceptara entrevistarse con Merrick. En el sótano del hospital donde residía Joseph, “ella entró con grácil desenvoltura, esbozando una sonrisa al tiempo que se aproximaba, tendía la mano y estrechaba la de Joseph cuando Treves se lo presentaba. Fue demasiado para él. Joseph no logró articular palabra. Lentamente, soltó su mano y dejó caer despacio su enorme cabeza hasta las rodillas mientras prorrumpía en sollozos estremecedores”. Más tarde, “le confió al consternado Treves que era la primera vez que una desconocida le había sonreído, y por supuesto que le hubiera estrechado la mano a modo de saludo. El acontecimiento marcó un hito, y dio paso a una etapa completamente nueva en la vida del Hombre Elefante. Treves lo señalaba como el instante en que comenzó para Joseph la recuperación de la confianza en su propia persona”.

En la adaptación de un guión, modificar las circunstancias puede, desde luego, realzar la función de los sucesos en el conjunto del relato. Una sujeción puntual a los pormenores habría exigido, en este caso, un mayor número de personajes y provocado complicaciones de estructura. La selección y la simplificación de la masa de los hechos prueban la virtud del narrador, incluso la de un riguroso historiador.

Merrick arriba al puerto de Liverpool y toma un tren de regreso a Londres. En la estación de arribo, unos muchachos que holgazanean lo siguen con perversa curiosidad. En el Frankenstein de James Whale (1931), el monstruo encarnado por Boris Karloff, que acaba de escapar de sus celadores cometiendo una serie de atrocidades, se encuentra con la pequeña hija de un granjero. Para los ojos de la niña no es un ser grotesco, sino un amigo al que le pide que juegue con ella arrojando flores al lago. Ignorante de las leyes de la física, Frankenstein finalmente lanza a la pequeña al agua y observa que, por el contrario, ella no flota sino que muere ahogada. Previendo el encarnizamiento de sus perseguidores, emprende la huida envuelto en la rabia y la pesadumbre.

También sin querer, Merrick, al tratar de alejarse de aquellos adolescentes –de nuevo por pasadizos y escaleras de hierro–, tropieza con una niña a la que hace caer provocando el grito de la madre y el escándalo de los testigos que emprenden la persecución. Rodeado por hombres de traje, sombrero y estilizados bigotes, alguien lo despoja de su gorro y queda a la vista no la cara de un malhechor sino un estropicio de la naturaleza que eleva la espuma de sus vociferaciones.

A pesar de su cojera, Merrick logra entrar en unos baños públicos, se arrastra como puede buscando dentro otra salida, da con una verja de hierro, la sacude sin lograr nada, no hay escapatoria, inútilmente se oculta en un rincón, hasta allí llegan los distinguidos ciudadanos que no cesan de bramar por no se sabe qué falta cometida por el indefenso. Casi al borde del linchamiento, John Merrick no puede más y, con el último aliento que le queda –seguro que no en el cuerpo–, exclama con su voz nasal y gangosa: “¡No! ¡No soy un hombre, no soy un animal! ¡Soy un ser humano! ¡Soy una persona!” Y se desvanece antes de que lleguen, por fin, los agentes de la policía.

No conozco espectador que no haya temblado en este punto. Es la eficacia de la puesta en escena y la sucesión de los planos lo que concentra la aparatosa tempestad desatada sobre el desvalido –como la que sufre el Rey Lear desterrado por las hijas que decían amarlo– en un golpe que cae sobre el corazón como tocado por un martillo de hielo. Hay que llegar aquí para conocer el silencio que es posible en un círculo de humanos que no atinan a nada que no sea reproducir los rostros que Lynch encuadra a menudo: inmóviles, de ojos que se humedecen y liberan el capullo de una lágrima.

Los policías devuelven a Merrick al hospital donde Treves lo recibe con un abrazo que, en realidad, se lo damos todos. Un abrazo de perdón, de reparación y de ya inalienable hermandad. Entonces, Merrick retoma, por un corto pero pleno “para siempre”, la modesta y bendita normalidad que delimita el hospital, a salvo de las fauces de la urbe.

La señora Kendall organiza una función de teatro para homenajearlo. Situado en un palco de honor, Merrick presencia embelesado Sueño de una noche de verano de Shakespeare. El milagro del teatro, un sueño “real” que reemplaza a sus horripilantes pesadillas. Cae el telón y la concurrencia, tras las palabras de Mrs. Kendall, aplaude al invitado que, al lado de la Princesa de Gales, se incorpora para corresponder desde lo alto a una colectividad que antes había pagado por verlo en las calles de Londres.

Hay una sensación de justicia en esa aclamación larga en el hermoso recinto que Merrick –se lo dice a Treves– querría volver a visitar. Pero es tarde para hacer propósitos. Lo recorre una paz que proviene no de la obtención de un poder o una riqueza, o de la realización de un proyecto mundano, sino solo de la simple certeza del afecto de las personas.

Su maltrecha anatomía pudo, pese a todo, cultivar ciertas habilidades. El Joseph Merrick real aprendió a hacer maquetas y trabajos de cestería por iniciativa del doctor Treves y con la contribución de la aristocracia londinense. La película de Lynch aprovecha la primera de estas destrezas, que centra en la construcción de una catedral, para hacer sutiles apuntes psicológicos o pronunciar giros narrativos. Por ejemplo, el triunfo de un anhelo de belleza en quien –para decirlo en términos de metafísica aristotélica– únicamente podría ser capaz de percibirla o comunicarla en tanto que también fuera, interior y esencialmente, apto para ella.

Hay dos apariciones significativas de esta artesanía a lo largo del filme. El primer plano de la maqueta destrozada tras la intrusión de los infames visitantes que, en una cantina de baja ralea, el miserable vigilante nocturno del hospital había reclutado para ganarse unas monedas a costa de Merrick.

Pero, sobre todo, la penúltima escena, en que la vemos terminada, la firma de su autor sobre la base, antes de que el cuadro se mueva para mostrarnos cómo el Hombre Elefante prepara su sueño, retirando las almohadas que le impedían dormir acostado en forma horizontal, precisamente la posición en que corre el peligro de dislocarse el cuello y perecer.

El miedo a la muerte es el miedo a la obra inacabada, decía Enmanuel Levinas. La iglesia en miniatura de un hombre que se siente finalmente rodeado de amigos, resarcido y merecedor del recuerdo de su madre, indica que su camino ha alcanzado un punto de llegada. Cuando la cámara regresa sobre la diminuta construcción –luego de pasar junto a los retratos de su mesa de noche, con la velocidad regulada del adiós–, la cortina se entreabre justo sobre las torres puntiagudas. El espíritu escapa luego de haber tenido la más leve misa fúnebre.

Llenando la escena, la música del “Adagio para cuerdas” de Samuel Barber confirma que no hay objeto más puro para el arte que la tristeza, puesto que ella es la representación de la incertidumbre de los anhelos más nuestros. “El dolor es una prueba de que estamos hechos para la dicha”, decía san Agustín.

Tras la partida, una bruma cósmica, un sonido de viento en la estepa y el rostro de su madre sobre las estrellas pronunciando los versos del poeta Alfred Tennyson. “Nada va a morir. El viento sopla, el río fluye, las nubes pasan, el corazón late. Nada va a morir”.

¿Se suicidó?, pregunta una estudiante. Pienso que solo se permitió la última de las dignidades que le habían sido vedadas. En el documento que redactó Sir Frederick Treves, se lee: “a menudo me decía cuánto hubiera deseado yacer y dormir «como el resto de la gente». Creo que esta última noche debió, con cierta determinación, de llevar a cabo un experimento. El almohadón era mullido, y la cabeza, al recostarla sobe este, debió de caer hacia atrás y provocar una dislocación del cuello. Así, pues, su muerte se debió al deseo que había dominado su vida: el ansia patética aunque imposible de ser «como el resto de la gente».”

Al salir de la proyección, la mirada al prójimo no puede ser más la misma. Y si creemos no identificar en nadie alrededor un estado comparable con el de Merrick, quedará probada nuestra superficialidad. Después de todo, ¿quién puede considerarse completo y ejemplar? ¿Quién despliega a lo largo de sí mismo una apariencia impoluta e irreprochable? Todos tenemos una carencia, una deformidad, un delito, un error, una oquedad. “¿Quién ha tocado el fondo de sí mismo?”, preguntaba el mismo san Agustín. Todos merecemos compasión.

Una película es el desplazamiento de una mirada. Su efecto más íntimo en la psicología del espectador es reemplazar sus ojos y, por un tiempo y más allá, ser para su mente un mundo alternativo, un decurso que, proporcionando alivios o compensaciones, suprima la visibilidad de lo cotidiano. Pero también, como en El hombre elefante, su virtud puede ser más bien limpiar nuestras retinas, reconstruir desde los nervios la visión que tenemos aun de nosotros mismos. Abrirnos por entero con un certero bisturí que deje a la vista todos nuestros abismos. Más que un ejercicio de compadecimiento, la obra de Lynch puede verse como un acceso a la par cauto e intrépido a la interioridad contradictoria, oscura pero pugnaz, vacilante entre la abyección y el honor, que cada uno de nosotros alberga.

Víctor Hugo Palacios Cruz.

Filósofo y escritor