Retomo la publicación de “posts”, luego de un par de semanas.

Unos días en Francia me impidieron mantener actualizado el blog. Aquí va una pequeña crónica de lo que hice y vi por allá.

En Lyon. Lamento llegar al último día del Festival Lumière. En función matinal de un soleado día domingo veo una película de la notable actriz y directora Ida Lupino. “Never Fear” (“The Young Lovers”), de 1949, un melodrama de producción independiente es presentado por Bertrand Tavernier. Locuaz y apasionado, elogia a Lupino como productora y profesional del cine, orgullosa de su independencia y enfrentada al sistema de Hollywood. Por eso, tal vez, murió como una digna perdedora. Alcoholizada y llena de deudas, solo dejó la imagen de su presencia en varias películas de Warner y una filmografía personal por redescubrir.

En el entorno de la mansión de la familia lionesa que construyó el Cinematógrafo se siente el clima de un Festival dedicado a celebrar el pasado del cine, con películas restauradas, retrospectivas y homenajes a cineastas de hoy que tienen carta blanca para programar sus filmes preferidos.

Basta franquear la puerta del antiguo y mítico hangar por donde salieron, allá por 1895, los obreros de la fábrica –ahora convertido en el acceso a la sala de proyecciones del Instituto Lumière-, para encontrarse con exposiciones de cámaras, afiches, comercio de fotos y postales, y una gran venta de libros usados. Recorro con atención las mesas de exhibición y compro libros de Lourcelles, Brenez, Ciment, Rosenbaum, entre otros. Libros de cine dispuestos a pocos metros de las placas que recuerdan a los cineastas que visitaron la calle donde todo nació: la rue du Premier Film.

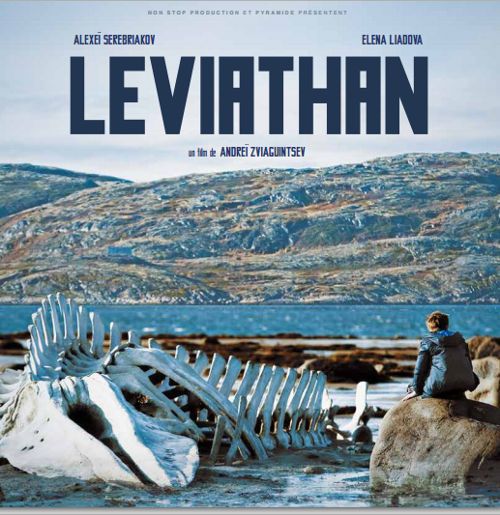

En el viejo cine Comoedia, de Lyon, veo “Leviathan”, del ruso Andrey Zvyagintsev. Con un arranque que evoca la entonación un tanto impostada y el aliento rancio del viejo cine socialista de crítica social, la película va adquiriendo una atmósfera fuerte, de sordidez creciente. Se suceden las secuencias de violencia impulsadas por el alcohol y por una perversa cultura de impunidad y autoritarismo político. “Leviathan” radiografía la corrupción de un Estado que sustenta su abusivo poder en complicidad con la Iglesia.

“Leviathan” es una película de “ideas”, con un guion híper construido que juzga en voz alta los males de la cultura política en la Rusia de hoy. Dicho de esa manera, podría pensarse en un clásico de denuncia, plúmbeo y monocorde, pero felizmente no es así. La película rompe la camisa de fuerza inicial y se redime por sus actuaciones formidables. Hay un clima de desesperanza que trasciende cada una de sus imágenes y adquiere una expresión física, que provoca malestar e incomodidad. “Leviathan” está fotografiada con tonos cenizos, como si esos fueran los colores de la podredumbre. Las texturas visuales son las de un ambiente deletéreo y dan cuenta de una decadencia social que no tiene vuelta.

Llego a París y, sin demora, me dirijo a Bercy para realizar un viaje al corazón de la cinefilia. Eso es lo que propone la exposición sobre la obra y la personalidad de François Truffaut que se ha instalado en la Cinemateca Francesa para conmemorar los 30 años de su muerte.

El recorrido, a través de objetos personales, textos, fotos, fragmentos de películas, recreaciones virtuales y reales (como las de su oficina en Les Films du Carrosse, y sus archivadores repletos de información sobre directores y otros asuntos), tiene picos emocionantes. Por ejemplo, el hallar sus críticas y prólogos anotados, llenos de correcciones y tachaduras; o los programas de los cineclubes de su juventud; o sus libretas de apuntes, con centenares de películas vistas y calificadas con avidez adolescente; o un cuaderno de colegio usado para dibujar, con trazos seguros, el perfil de una pin-up: “Los 400 golpes” es un modelo ejemplar de “autoficción”.

Sin duda, París es la ciudad que tiene las pantallas de cine más pequeñas y la programación más variada del mundo. Encuentro “La condesa descalza” y me apresuro a verla para fascinarme con sus colores cargados y su aliento barroco. El Grand Action la proyecta en soporte fílmico, aunque la copia deje ver sus años y trajines. La presenta Michel Ciment. ¿Qué decir de esta película de Mankiewicz?

Que se puede preferir otras de su director, como “Cinco dedos”, “El castillo de Dragonwyck”, “La malvada”, o “Juego mortal”, pero que la Condesa es una película arrebatada de pasión; colorida y crítica; amarga y desengañada; cerebral y carnal a la vez; clásica y moderna en su organización formal y su modo de relatar la vida de la bella María. Y que tiene a un Humphrey Bogart excepcional, como el director que va rumiando el rencor o la decepción por todas las trastadas que le jugó Hollywood. Y que la protagonista, Ava Gardner (foto), es la mujer más bella que posó alguna vez ante una cámara de cine. Y que por lo menos una secuencia te deja sin aliento: la de María al recordar su infancia ante el hechizado Bogart.

“Mommy”, de Xavier Dolan, es la mejor película de este cineasta canadiense irregular, pasional y controvertido. Y la que marca el inicio de su madurez.

Un joven hiperactivo y su madre -personaje conflictivo y lleno de contradicciones- son los protagonistas principales. Se une a ellos una vecina que arrastra algunos traumas del pasado. El encuentro detona las acciones, que Dolan filma como flujos pasionales exacerbados, crisis sostenidas, explosiones pulsionales, momentos que transcurren entre la exaltación, la histeria y el relajamiento. Altibajos emocionales dignos de Cassavetes.

Si en sus anteriores películas, Dolan cargaba las tintas de un narcisismo “posmo” y coqueteaba con la estética movediza del Almodóvar provocador de sus inicios, aquí se atreve a lo más difícil: a observar con una cámara implacable a sus actores -ejes de su puesta en escena- con el fin de removerlos y exigir una intensidad plena. Dolan exhibe lo más íntimo y confidencial de cada uno de ellos. Las dos actrices, Anne Dorval y Suzanne Clément, son admirables.

Un curioso formato de proyección, muy angosto, de marcadas líneas verticales y estrechas, encierra el contenido del campo visual y mantiene a los personajes en una suerte de celda de castigo. Están ahí a causa de su disfuncionalidad y aparecen constreñidos por mandatos sociales que intentar romper. El encuadre se amplía solo cuando la felicidad parece llegar.

Una vez más, Godard en 3D.

“Adieu au langage” me suscita admiración y resistencia a la vez. Es una película virtuosa pero insatisfactoria; libre y creativa, pero marcada por una misantropía declarativa, de cineasta gruñón; con efectos formales deslumbrantes, nunca antes vistos en el cine, pero hilvanados por una sucesión de citas literarias y diálogos que, por momentos, rozan lo banal, lo alambicado o lo ridículo.

El gran Godard aparece a cada momento: en los gestos de las “protagonistas”; en su desenvoltura o su desnudez; en el insólito armado de la banda sonora, que recoge susurros, diálogos interrumpidos, citas literales o apócrifas, creando una urdimbre que importa por su musicalidad antes que por su sentido explícito o su inteligibilidad; en el extraordinario uso de los efectos estereoscópicos –sin duda, los más originales de la historia del cine- que nos proponen insólitas posibilidades de montaje al interior del cuadro.

Cuando Godard construye el encuadre con las dos cámaras de la 3D y panea con solo una de ellas, dejando a la otra en el mismo punto de origen, realiza un descubrimiento: sin necesidad de sobreimpresión, sintetiza dos imágenes, las fusiona. Mejor, se lo propone a nuestra perspectiva ocular descentrada. Con un ojo vemos el encuadre frontal; con el otro, percibimos la situación que transcurre a 45 grados hacia la derecha del encuadre anterior. Dos encuadres en uno, en 3D. Se cumple el deseo cubista de representar sobre una superficie plana, en simultaneidad, lo visible y lo invisible de un mismo espacio. El campo visible y el “fuera de campo” se encuentran en un insólito montaje que crea nuevas zonas y fronteras.

También está el gran Godard que filma la naturaleza con la misma sensualidad con la que contempla los cuerpos de las mujeres jóvenes. Y el que registra lo cotidiano haciéndonos sentir la naturaleza de su medio y la densidad de los soportes usados: colores saturados de un modo extremo, imágenes pixeleadas o de texturas cambiantes.

Hallamos al Godard de los encuentros insólitos; del humor provocador; de las frases rituales que, de tanto repetirse, adquieren una cualidad hipnótica; al de las elipsis secas e inexplicables.

Pero también nos topamos con los rastros de un artista quejumbroso, autoconsciente y cerebral que proclama el fin de todo aquello que es signo de una época que le disgusta o no comprende, o se niega a comprender.

Es la paradoja del cineasta que crea formas sin parar un instante, descubriéndolas de película en película, pero que se lamenta del fin de un tiempo, el de los libros impresos y los gestos bellos, como los de Ava Gardner y Gregory Peck en “Las nieves del Kilimanjaro”, de Henry King.

Ya ni los ángeles tienen alas, parece decir Godard, pero esa melancolía por la pérdida se confunde con el quebranto. Solo importan, al final, las trayectorias de su perra por el bosque y las inmediaciones del lago. Ahí rigen las leyes de lo natural, de aquello que es refractario a la significación, o de lo que está más acá, o más allá, de cualquier interpretación cultural o código de comunicación. Adiós al lenguaje .

Continuará

Ricardo Bedoya